”責任”が、あなたを救う。ペンギンと『夜と霧』のパラドックス

映画『ペンギン・レッスン』と原作本を題材に、人を支える「責任」の正体を探ります。重荷と思われがちな責任が、実は心を繋ぎ止めるアンカーになる。1970年代アルゼンチンの実話とフランクルの思想が交差する、深い「生のレッスン」を読み解くエッセイです。

私たちは時折、物語の登場人物に自分を重ねることがあります。何に突き動かされて主人公が次の一歩を踏み出すのか。その答えを知りたくて、私たちは物語を追い続けるのでしょう。

正月の空気が残る1月の初め、熊本のミニシアター「Denkikan」で私は一編の映画を観ていました。タイトルは『ペンギン・レッスン』。

「タンカー事故で重油まみれになったペンギンを、英語教師が救う」。そのあらすじから、私はてっきり環境問題への啓蒙や、種を超えた心温まる交流を描いた物語だろうと想像していました。

しかし、スクリーンに映し出されたのは、私の予想を遥かに超える、人間の「生」と「意味の再構築」を巡る物語だったのです。

アルゼンチンにペンギンが灯した体温

舞台は1970年代、政治的動乱に揺れるアルゼンチン。凄まじいハイパーインフレと軍事政権による弾圧で、昨日まで隣人だった人間が突如として姿を消す。そんな未来を信じることが困難な社会です。

主人公は人生の円熟期を迎えながらも、行き詰まりを感じている中年男性の英語教師。彼が海岸で救ったマゼランペンギンを寄宿学校の寮で飼い始めるところから、物語は動き出します。

当時、アルゼンチンの人々は、過酷な現実から自分の心を守るために、皮肉や諦めという名の武装を余儀なくされていました。学校全体が冷めた沈黙に包まれる中、ペンギンという「純粋な生命体」がやってきたことで、不思議な変化が起こり始めます。

みんなに疎んじられていた孤独な校長がペンギンにだけは胸の内を明かし、主人公には厳しい表情を見せていた掃除婦が柔らかな笑みをこぼす。学級崩壊寸前だった生徒たちが、ペンギンの登場を機に真面目に授業を受けるようになる。

ペンギンを媒介に人々の間に会話が生まれ、凍りついていた空間に確かな体温が宿り始めたのです。しかし、映画を観終えたとき、私には一つの疑問が生まれました。

「なぜ、一羽のペンギンが現れただけで、人々は変わったのか?」

「救われた者」が問いかける、意外な真実

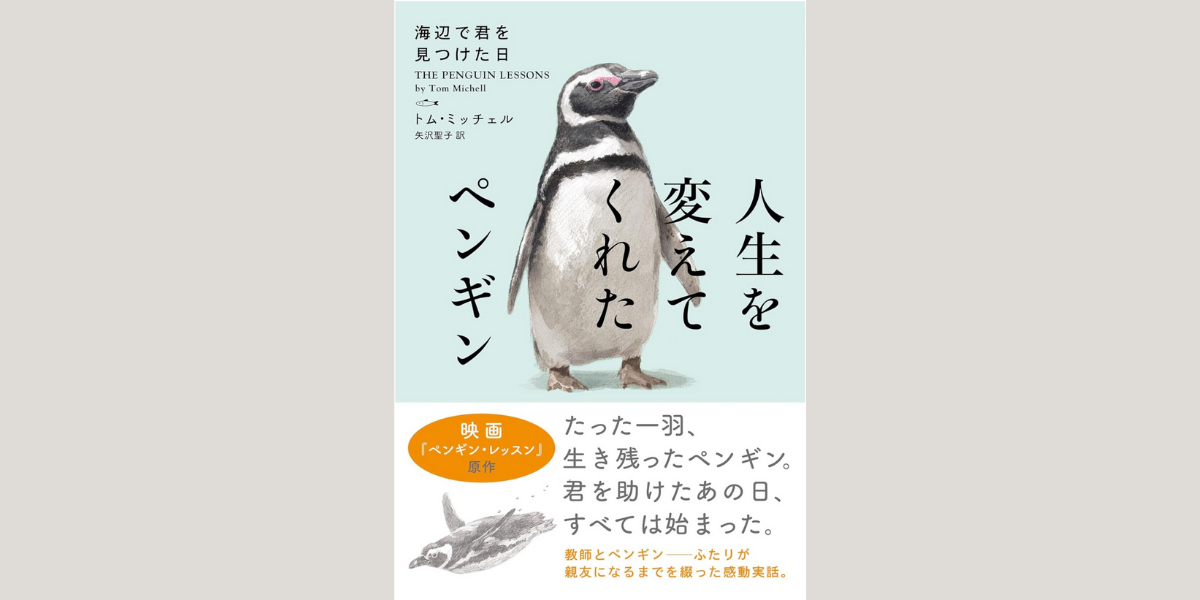

映画の後に調べてみると、この物語は実話であることがわかりました。原作であるトム・ミッチェルの著書『人生を変えてくれたペンギン』を手に取ると、そこには映画以上に、著者とペンギンの密接なふれあいや、当時の社会情勢が克明に綴られていました。

興味深いことに、実話の著者は当時まだ23歳の青年でした。映画の中年教師という設定とは異なりますが、そこに流れる「ある真理」は共通していました。

ペンギンは「フアン・サルバド」と名付けられました。スペイン語で「救われた者(Saved)」という意味です。しかし、本を読み進めるうちに、「救われたのは果たしてペンギンのほうだったのか?」という思いが強くなっていきます。

映画でも本の中でも、ペンギンはもはや「サルバドール(救世主)」として描かれていました。そして著者は、映画では語られなかったあとがき部分で、その答えを示唆するような一文を残しています。

「(私はサルバドに)お金では買えないものをもらった。人生のあの時期に責任を持たなければならない対象ができたのは、私の人格形成に大きな影響を及ぼしたと思う」

生き抜く鍵は「待っている誰か」の存在

この「責任を持たなければならない対象」という言葉に、映画を見終えたときの疑問に対する答えを得たような気がしました。抽象度を上げて捉え直すなら、それは「自分の存在への意味づけ」そのものです。

そこで私はふと、精神科医ヴィクトール・フランクルが『夜と霧』で説いた洞察を思い出しました。強制収容所を生き抜いた者の共通点は、体力ではありませんでした。「未来に果たすべき使命や、待っている誰かがいる」という希望だったのです。

そういえば、以前、宇宙飛行士は「家族がいる人」の方が選ばれるという話を聞いたことがあります。帰る場所がある、待っている人がいる。その「責任」という名の重力こそが、極限状態で人を地上へと繋ぎ止めるアンカー(錨)となるのです。

『ペンギン・レッスン』の場合は、「自分が世話をしなければ、この命は消えてしまう」という具体的で逃れられない責任感が人々を変えたのでしょう。

これは、私たちの仕事や人生にも通じる視点かもしれません。