ペンギンと殺虫スプレー。熊本大学で「理科嫌い」の息子に起きた、小さなDX

熊本大学の科学講座に参加した親子の体験記。液体窒素の実験を通じ、理科嫌いの息子が日常の殺虫スプレーと科学を繋げた「小さな気づき」を綴ります。TSMC進出で変わる熊本を背景に、物事を構造で捉えるDXの本質と次世代の教育のあり方を考えます。

先入観を脱ぎ捨てる

「理系・デジタル分野に興味がある方も、あまり興味のない方も、どなたでも奮ってご参加ください」

熊本市のそんな呼びかけで始まった「みらいの科学者・DX人材共創プロジェクト」。その案内を目にしたとき、私は小さな違和感を覚えていました。「DX(デジタルトランスフォーメーション)」という、今や耳に馴染みすぎた流行語。それはどこか、選ばれた子どもが教室で黙々とプログラミングコードを書く光景を連想させたからです。

しかし、1月10日。熊本大学理学部の教室には約20名の小学生の姿がありました。これから何がはじまるのかワクワクしている面持ちの子もいれば、親に促されて参加しただけといった、どこか所在なさげに座っている子もいる。その「どなたでも」を受け入れる雑多な空気こそが、実はこのプロジェクトが目指す、変化の激しい時代の入り口なのかもしれません。

小学4年生の娘と、中学入学を控えた6年生の息子を連れて私がこの講座に参加したのは、ある期待があったからです。それは、教育の役割とは単に「知識」を授けること以上に、世の中の現象を「構造」として捉えるための、新しい視力を養うことにあるのではないか、という期待です。

今週の「九州NOW」は、半導体産業の進展に伴い、次世代の育成が急務となっている熊本から、新たな息吹をお届けします。

変革する熊本と、大学が担う「意識」の変革

いま、熊本はかつてない変化の中にあります。TSMCの進出を契機に、街の景色も経済の熱量も、変わり始めました。

この歴史的な転換点において、熊本大学の小川久雄学長は「本学は全国で最も変化している大学だ」と自負し、大学を「知識を授ける場」から「世界に通用する意識を育む場」へと再定義しようとしています。地域に根ざしながらも、グローバルな視点で物事の構造を捉え、変化を面白がる人材を育てる。

このプロジェクトもまた、その大きな構想の一翼を担っています。子どもたちに求めているのは、小手先のデジタルスキルではありません。もっと根源的な思考のOS——つまり「構造を理解する力」のアップデートなのです。

20人の小学生が目撃した、マイナス196度の世界

今回の講座「低温での不思議」で教壇に立ったのは、熊本大学理学部の市川聡夫教授と原正大教授。物理学の最前線にいる「専門家」たちです。

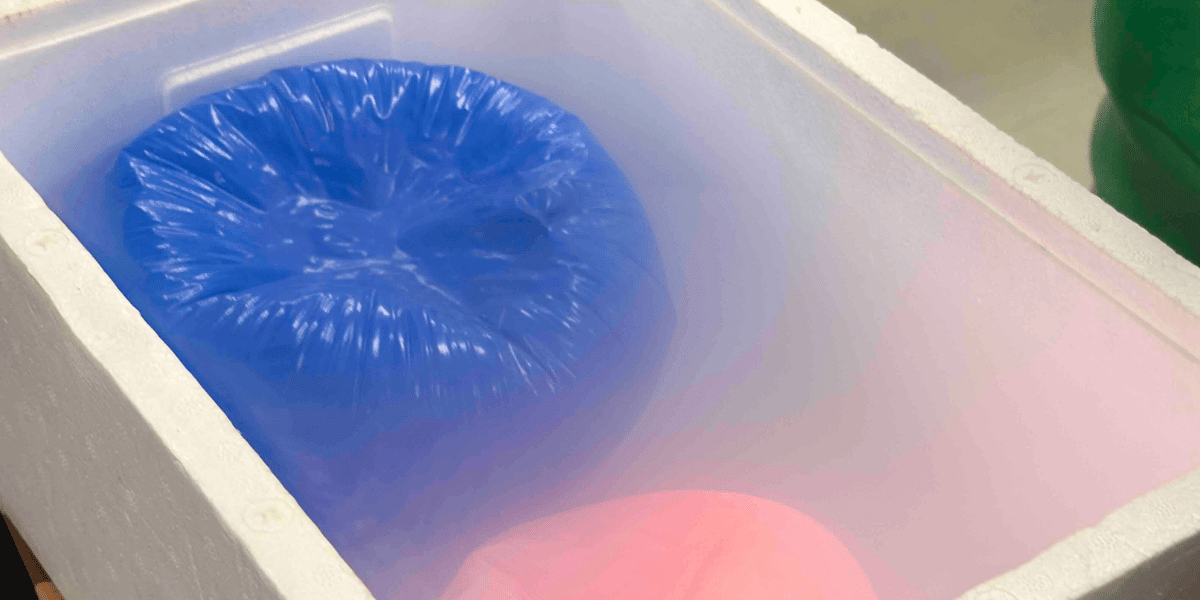

プログラムは、太陽の表面温度や -196°C の液体窒素を当てるクイズから始まり、気体の体積変化、さらにはマイスナー効果による超電導現象まで、本格的な内容でした。

正直に言えば、普段は大学生や研究者を相手にしている先生方の話は、小学生には「難しい」と感じるシーンも多々ありました。専門家は、往々にして一般に理解しやすい言葉で伝えるのが苦手だと言われることもあります。実際、講義の端々に現れる専門用語や論理展開に、「子どもたちにはハードルが高いかな」と、親がハラハラする場面もありました。

けれど、それこそが「大学」という場で行われる講座の意義なのだと私は考えます。専門家は、単なる情報の要約者ではありません。彼らは、その現象の「深さ」と、その裏側にある「おもしろさ」を誰よりも知っている当事者です。

たとえすべてを理解できなくても、専門家の熱量に触れ、本物の知性が描き出す世界の輪郭に触れること。その「背伸び」こそが、日常という殻を破り、思考を一段階上へと引き上げてくれるのではないでしょうか。

ペンギンと殺虫スプレー。正反対の反応に宿る”種”

参加した我が家の子どもたちの反応は、見事なまでに正反対でした。

4年生の娘は、終始前向きな姿勢で実験を見つめていました。彼女には、独自の導線があったからです。きっかけは、幼い頃から大好きなペンギンでした。「ペンギンはどうしてこんなにかわいいの?」という素朴な疑問から始まった彼女の旅は、ペンギンの生態や、彼らが住む南極の厳しい自然環境、さらにはNHKのアニメ『科学漫画サバイバルシリーズ』への没入へと繋がっていきました。

彼女にとって、 -196°C という極低温の世界は、図鑑やアニメで見ていた「知識」が、目の前の「体験」とつながっていく感覚だったのでしょう。液体窒素でしぼむ風船を見ながら、時折ペンでノートに気づきを書き留めるその姿は、自分の知っている世界と、目の前の物理現象という「構造」をつなぎ合わせようとしているようでした。

対照的だったのは、6年生の息子です。彼はかねてより「理科は嫌い」と公言しています。抽象的な理論や、自分とは無関係に思える実験。彼にとって科学は、テストのために覚えるべき無味乾燥な記号のように映っていたのかもしれません。講座中も、どこか冷めた表情を崩さず、「これがおもしろいの?」と言いたげな、距離を置いた態度が印象的でした。

「理科嫌い」に、密かに芽吹いていたもの

しかし、学びの種というものは思わぬところで、そして最も予期しない瞬間に芽を出すものです。